Imagen vía web Gobierno de México

Una de las cosas que el mestizaje trajo a México fue el reacomodo territorial y este a su vez ha transformado la cultura de diversos pueblos originarios; como la cultura del pueblo pápago.

Muchas de las prácticas tradicionales y rituales ancestrales de los pápagos, también conocidos como Tohono O’odham o “gente del desierto” han desaparecido o se han transformado con el tiempo. Sin embargo, la ceremonia del vi’ikita, una de sus celebraciones más sagradas, aún persiste como un símbolo de resistencia cultural y conexión espiritual con la naturaleza.

LEE TAMBIÉN: Cerro Tetakawi: El ícono natural de San Carlos, Sonora

Una cultura marcada por el ciclo natural

Entre las antiguas ceremonias pápagas se encontraban los viajes primaverales a la costa para recolectar sal, los rituales guerreros de purificación, la ceremonia de pubertad femenina, y sobre todo, las festividades ligadas a la cosecha, como la fiesta del sahuaro y la danza del venado. Estas prácticas integraban a diversas rancherías y representaban su organización social y espiritual.

Actualmente, solo algunas de estas tradiciones sobreviven. Destaca el vi’ikita, junto con el khuijin o cacería anual del venado, y celebraciones cristianas como Semana Santa, Día de Muertos y la festividad de San Francisco.

¿Qué es el vi’ikita?

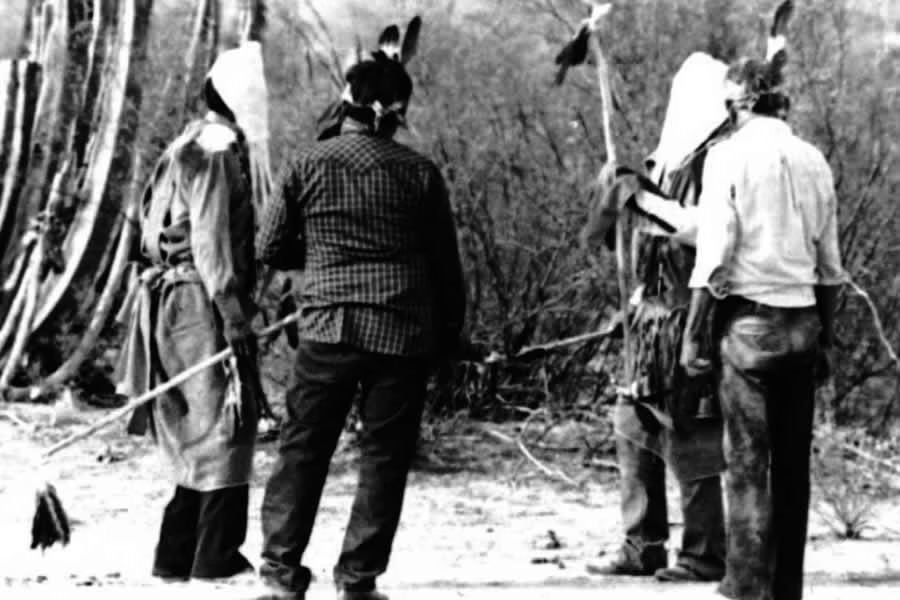

La ceremonia del vi’ikita tiene lugar en Quitovac, durante la primera luna llena de julio, siguiendo el calendario lunar. Su propósito principal es invocar la llegada de las lluvias, fundamentales para la vida en el desierto. El ritual incluye cantos, rezos, escenificaciones y una organización ceremonial muy precisa.

El espacio de la ceremonia, llamado “el corral”, se divide en cinco ramadas: dos para los grupos de danzantes, dos para los músicos y rezanderos, y una más para los cantos.

La estructura del ritual

Los rezanderos, cubiertos con máscaras y cinturones de gamuza con cascabeles, llevan varas adornadas con plumas llamadas también vi’ikita. Frente a ellos, los músicos utilizan un raspador apoyado sobre una corita que actúa como caja de resonancia.

TE PODRÍA INTERESAR: Yaquis, los aguerridos guerreros de Sonora

Durante la ceremonia, los rezanderos recorren las casas del pueblo junto con las autoridades. En cada hogar depositan cuatro montones de tierra decorados con ramas de plumas de águila y gavilán. Al regresar al corral, comienzan las plegarias dirigidas al sol, la lluvia y las nubes, rezando toda la noche.

Con las primeras luces del amanecer, se realiza un recorrido final entre las ramadas. Los músicos cantan durante 24 horas continuas y al atardecer, los danzantes representan simbólicamente la caza del venado y del cazón, cerrando así el ciclo ritual.

Aunque muchas de sus costumbres han desaparecido, el vi’ikita demuestra cómo los Tohono O’odham han preservado su conexión con la tierra, el tiempo cíclico y la espiritualidad ancestral, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia.